「隣の部屋からの生活音が気になる…。」「自分の出す音が迷惑になっていないか心配…。」そんな思いから、防音シートを壁に貼ってみたものの、「あれ?全然効果ない…」と肩を落としていませんか。

賃貸の壁に最強と聞いて、ニトリなどで手軽に買えるシートを試したのに効果が実感できなかったり、そもそも吸音材も効果ないのではと疑心暗鬼になったりすることもあるでしょう。

また、工事現場で見るような防音シートとの効果の違いや、窓への使い方、おすすめの製品は何か、といった次から次へと浮かぶ疑問に、どう対策すれば良いのか分からなくなっているかもしれません。

防音シートを一部だけ貼っても効果ありますか?吸音材を少しだけ置くだけで違いはありますか?だんぼっちは防音効果があるの?身近なプチプチは窓の防音に使えますか?など、具体的な悩みは尽きないものです。

この記事では、そんなあなたの「防音シートが効果ない」という悩みや疑問を根本から解消します。

防音の基本的な仕組みから、科学的根拠に基づいた効果的な使い方、そして後悔しないための製品選びまで、Q&A質問コーナーも交えながら、専門的な視点で深く、そして分かりやすく解説していきます。

- 防音シートが効果ないと言われる本当の理由

- 吸音材との合わせ技で効果を高める方法

- 場所や目的に合わせた正しい防音対策の選び方

- DIYでできる効果的な防音のコツと注意点

防音シート効果ないと言われる3つの誤解

- 工事現場の防音シート効果とは?

- 吸音材が効果ないと言われる理由

- プチプチは窓の防音に使えますか?

- 防音シートを一部だけ貼っても効果ありますか?

- 吸音材を少しだけ置くだけで効果はありますか?

工事現場の防音シート効果とは?

街中のビル建設や道路工事の現場で、足場全体を覆うように設置されているグレーや緑色のシートを目にしたことがあるでしょう。

街中のビル建設や道路工事の現場で、足場全体を覆うように設置されているグレーや緑色のシートを目にしたことがあるでしょう。

シートに「防音」と大きく書かれていることもあり、家庭の防音対策にも流用できるのでは、と考えるのは自然なことです。

しかし、結論から言えば、家庭用の防音シートと工事現場で使われるシートは、その目的、構造、そして求められる性能が全く異なります。

工事現場のシートの第一の目的は、騒音規制法に基づき、周辺環境への騒音の影響を少しでも低減することです。特に、金属を叩く甲高い音やドリルの駆動音といった高周波の音を和らげる効果はありますが、それ以上に作業員の安全確保、資材の落下防止、粉塵や塗料の飛散を防ぐ養生、そして強風から現場を守る、といった多岐にわたる役割が大きいのです。

もちろん、何もない状態に比べれば音を遮る効果はありますが、家庭内で問題になりやすい話し声(300Hz〜3,000Hz)やテレビの音といった中音域の生活音に対して、十分な効果を発揮するようには設計されていません。家庭用の製品とは厚みも重さ(密度)も根本的に異なり、求められる性能が違うのです。

補足:シートの性能は科学的原則「質量則」で決まる

防音性能を考える上で最も重要な科学的原則は「質量則(Mass Law)」です。これは、壁や仕切りなどの材料が重ければ重いほど、また、音の周波数が高ければ高いほど、音を透過しにくくなる(遮音性能が高くなる)という法則を指します。

工事現場のシートは、広大な面積を覆う必要性と、人間が設置・撤去する作業性を考慮して、意図的に軽量に作られていることがほとんどです。そのため、質量則の観点から見ても、高い遮音性能は期待できないのです。

吸音材が効果ないと言われる理由

防音対策について調べ始めると、必ずと言っていいほど「遮音シート」とセットで「吸音材」という言葉が登場します。

防音対策について調べ始めると、必ずと言っていいほど「遮音シート」とセットで「吸音材」という言葉が登場します。

しかし、この吸音材を意気込んで壁に貼ってみたものの、「思ったより効果がない…」とがっかりするケースが後を絶ちません。これもまた、防音に関する大きな誤解から生じる問題です。

その理由は極めてシンプルで、吸音材の主たる役割が音を「遮断(遮音)」することではなく、音を「吸収」して室内の響きをコントロールすることにあるからです。

音は、スピーカーや人の口から発せられた後、壁や天井、床にぶつかって反射します。この反射音が何度も繰り返されることで、室内がキンキンと響いたり、声や音楽がぼやけて不鮮明に聞こえたりします。これが「反響」です。

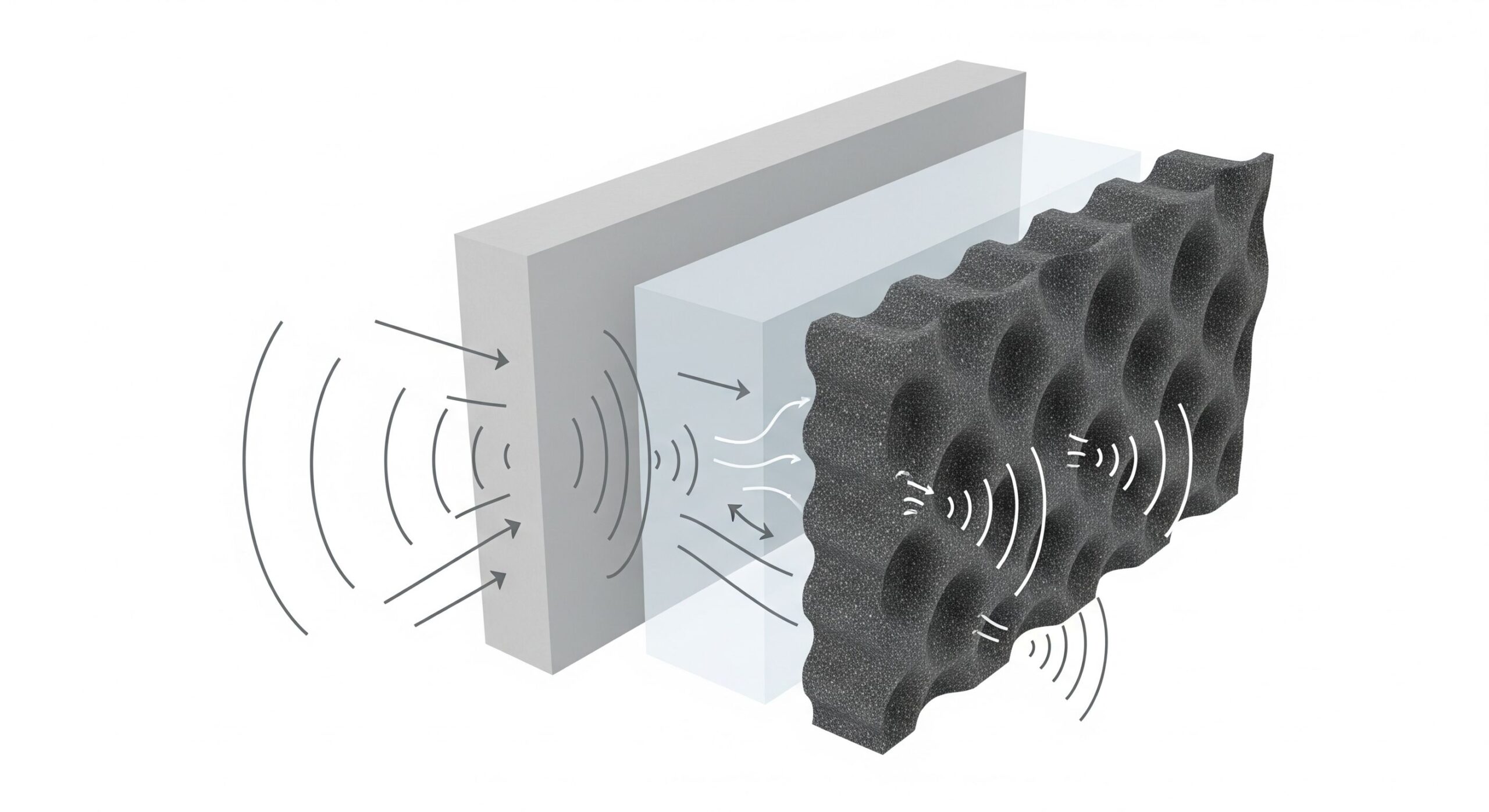

吸音材は、グラスウールやロックウールに代表されるように、内部に無数の細かい繊維や連続した気泡を持っています。音(空気の振動)がこの中に入り込むと、繊維や気泡の壁と摩擦を起こし、その運動エネルギーが微量の熱エネルギーに変換されます。このプロセスによって、音は反射せずに吸収されるのです。

このため、隣の部屋への音漏れを防ぐという「遮音」を目的として吸音材だけを設置しても、音のエネルギーは多少弱まるものの、その多くは素材自体を通り抜けて漏れてしまうのです。

「遮音」と「吸音」は車の両輪:理想的な防音壁の構造

効果的な防音を実現するには、物質で音を力強く跳ね返す「遮音」と、その音の勢いを吸収して弱める「吸音」の両方を計画的に組み合わせることが不可欠です。

| 対策 | 役割 | メカニズム | 代表的な素材 |

|---|---|---|---|

| 遮音 | 音を物理的に跳ね返し、透過を防ぐ | 素材の重さ(面密度)で音のエネルギーを遮断する | 鉄板、コンクリート、石膏ボード、遮音シートなど |

| 吸音 | 音のエネルギーを吸収し、反響を抑える | 素材内部で音のエネルギーを熱エネルギーに変換する | グラスウール、ロックウール、ウレタンスポンジなど |

遮音シートだけで対策すると、室内の音が硬い壁に当たって激しく反射し、まるで浴室のように響きすぎてしまい、かえって耳障りに感じることがあります。これを「音響障害」と呼ぶこともあります。

逆に吸音材だけだと、反響は抑えられますが、肝心の音は外部へ通り抜けてしまいます。この2つの異なる性質を持つ素材を組み合わせることで、初めて「静かさ」という高い防音効果が生まれるのです。

プチプチは窓の防音に使えますか?

冬場の断熱対策として、荷物の梱包に使われる気泡緩衝材、通称「プチプチ」を窓に貼るというアイデアは広く知られています。

冬場の断熱対策として、荷物の梱包に使われる気泡緩衝材、通称「プチプチ」を窓に貼るというアイデアは広く知られています。

そして、「断熱できるなら防音にもなるのでは?」と期待する声も聞かれます。

結論から言うと、プチプチによる防音効果は、科学的には「ほぼ期待できない」レベルであり、残念ながら限定的です。

プチプチの主な効果は、その名の通り気泡に含まれる空気の層による「断熱」です。動かない空気は熱を伝えにくいため、窓ガラスを介した室温の変化を緩やかにします。

この空気層が音の伝わりを僅かに減衰させる効果もゼロではありませんが、防音専用に開発された素材ではないため、音を遮るための「質量」が圧倒的に不足しています。

そのため、車のエンジン音や幹線道路の騒音、近隣の工事音といった低く響く音(低周波音)に対しては、ほとんど無力と言ってよいでしょう。

一方で、風で葉が擦れる音や遠くの小鳥のさえずりのような、エネルギーの小さい高周波の音に対しては、僅かに音が和らいだと心理的に感じられる可能性はあります。

注意:過度な期待は禁物であり、他の対策を

プチプチはあくまで生活の知恵から生まれた断熱材の代用品であり、防音対策としてメインで考えるべきではありません。「何もしないよりはマシ」という程度に捉え、本格的な窓の防音には、後述する専用の対策を検討することを強くおすすめします。

防音シートを一部だけ貼っても効果ありますか?

「隣の部屋と接している壁の、テレビを置いている部分だけ音が気になる」といった理由で、防音シートを壁の一部分だけに貼ることを考える方もいるかもしれません。

「隣の部屋と接している壁の、テレビを置いている部分だけ音が気になる」といった理由で、防音シートを壁の一部分だけに貼ることを考える方もいるかもしれません。

しかし、この方法では残念ながら、人間が体感できるほどの防音効果はほとんど得られません。

その理由は、音の持つ基本的な性質である「回折(かいせつ)」にあります。

音は、光のように直進するだけでなく、空気の振動として伝わる「波」の性質を持っています。そのため、障害物があってもその縁を回り込んで反対側へと進むことができるのです。

壁の一部に防音シートという障害物を設置しても、音の波はシートが貼られていない上下左右の部分や、天井、床、ドアの隙間、コンセントの穴といった、あらゆる経路からいとも簡単に回り込んでしまいます。

これは、コンサートホールで巨大な柱の影にいても音が聞こえることや、お風呂のドアをほんの少し開けているだけで、中の歌声やシャワーの音が外に筒抜けになるのと同じ原理です。

効果的な対策を行うためには、少なくとも音の侵入源、あるいは音の発生源となっている壁一面を、コンセント部分なども含めて隙間なくきっちりと覆う必要があります。

理想を言えば、壁だけでなく、天井や床も含めた「六面」を対策するのが最も効果的ですが、まずは最も音の影響が大きい一面から完璧に施工することが重要です。中途半端な面積の対策は、費用と労力の無駄に終わってしまう可能性が高いのです。

吸音材を少しだけ置くだけで効果はありますか?

防音シートと同様に、「吸音材も、少し置くだけでは全く意味がないのか?」という疑問が湧くことでしょう。

防音シートと同様に、「吸音材も、少し置くだけでは全く意味がないのか?」という疑問が湧くことでしょう。

これについては、対策の「目的」によって答えが明確に変わります。

もし目的が、隣室への音漏れを防いだり、外部からの騒音を遮断したりする「防音(遮音)」であれば、少し置くだけでは効果は極めて限定的です。

前述の通り、吸音材は音を通り抜けさせてしまう性質があるため、設置量が少なければ、ほとんどの音はそのまま外部へ漏れてしまいます。

一方で、目的が室内の「音の響き(反響)を調整し、音質を改善する」ことであれば、少し置くだけでも明確な効果を感じられる場合があります。

これは「ルームチューニング」と呼ばれる音響調整の一環であり、特に以下のようなケースで有効です。

吸音材が少量でも効果を発揮するケース

- Web会議やオンライン通話の音質改善

- 自分の声が部屋の中でワンワンと響いてしまい、マイクが不要な反響音まで拾って相手に不快感を与えている場合、デスク周りの壁や部屋の角に吸音パネルを数枚置くだけで、不要な反響が劇的に抑えられ、声が非常に明瞭になります。

- オーディオや音楽鑑賞の環境改善

- スピーカーから出た音が、左右の壁や対面の壁で反射して本来の音と混ざり、音が濁って聞こえることがあります。この主要な反射点(一次反射面)や、低音がこもりやすい部屋の隅に吸音材を戦略的に設置すると、特定の周波数が不自然に強調される「定在波」が抑制され、まるでスピーカーを買い替えたかのようにクリアで定位の良い音響空間を作ることができます。

このように、吸音材を少しだけ使うのは、あくまで「室内の音環境を整える」ための専門的なチューニングと考えるのが適切です。

隣人への音漏れ配慮など、本格的な「防音」を目的とする場合は、やはり遮音材との組み合わせと、十分な面積への丁寧な施工が必要不可欠となります。

「防音シート効果ない」を覆す正しい使い方

- 賃貸の壁に最強?防音シートの使い方

- 防音シートは壁に有効?ニトリの効果

- 防音シートの窓への効果的な使い方

- だんぼっちは防音効果があるの?

- 後悔しない防音シートのおすすめは?

- Q&A|防音シート効果ない時の疑問解消

賃貸の壁に最強?防音シートの使い方

賃貸アパートやマンションで防音対策を行う上で、避けては通れない最大の障壁が「原状回復義務」です。

賃貸アパートやマンションで防音対策を行う上で、避けては通れない最大の障壁が「原状回復義務」です。

壁に直接釘を打ったり、強力な接着剤でシートを貼ったりすることは、退去時の高額な修繕費用につながるため、事実上不可能です。この制約の中で、どうすれば効果的な防音壁を構築できるのでしょうか。

賃貸の壁で効果を最大限に引き出す、まさに「最強」とも言える使い方は、「遮音シート」と「吸音材」を組み合わせた重量のある防音パネルを自作し、既存の壁から数センチ離して独立した壁として設置する方法です。

この「壁の前に、もう一枚壁を作る」という発想には、以下の3つの決定的なメリットがあります。

- 壁を一切傷つけない: 市販の突っ張り式2×4(ツーバイフォー)柱(ラブリコやディアウォールが有名)などを使えば、床と天井の間に柱を立て、そこに自作パネルを固定するため、既存の壁に穴を開けたり傷をつけたりする必要がありません。

- 極めて高い防音効果: 遮音と吸音の組み合わせに加え、既存の壁との間に意図的に「空気層」が生まれます。この空気層がバネのような役割を果たし、音の振動をさらに減衰させるため、ただ壁に貼り付けるよりも格段に高い防音効果が期待できます。これはプロの防音工事でも用いられる基本技術です。

- 資産として再利用可能: この自作防音壁は、引っ越しの際に簡単に解体して運び出すことができます。そして、次の住居で再び組み立てて使用することが可能です。つまり、一度投資すれば長く使える「資産」となるのです。

具体的な防音パネルの作成方法としては、ホームセンターで入手可能な石膏ボードを土台にするのが最もコストパフォーマンスに優れています。石膏ボードの表面に遮音シートを貼り、その上に高密度な吸音材(ロックウールやグラスウールボード)を重ねて貼り合わせることで、プロ仕様に近い防音パネルが完成します。

もしDIYが苦手だったり、作業時間を確保できなかったりする場合は、置くだけで自立するタイプの防音パーテーションや、すでに完成品のパネルとして販売されている製品を利用するのも賢明な選択です。

初期費用は少し嵩みますが、手間をかけずに確実な効果を得たい方、そして失敗したくない方には最適な選択肢と言えるでしょう。

防音シートは壁に有効?ニトリの効果

近年、ニトリをはじめとする大手ホームセンターやインテリアショップでも、デザイン性に富んだ吸音パネルや手軽な防音シートが販売されるようになりました。

近年、ニトリをはじめとする大手ホームセンターやインテリアショップでも、デザイン性に富んだ吸音パネルや手軽な防音シートが販売されるようになりました。

これらの製品は、壁の防音対策として「専門知識がなくても、手軽に始められる第一歩」としては非常に有効です。

特に、日常生活における以下のような比較的軽微な音の問題に対しては、設置することで一定の効果が期待できます。

- 隣の部屋からかすかに聞こえる話し声やテレビの音を、もう少し気にならないレベルに和らげたい。

- 自分の部屋で聞く音楽や映画の音が、少し壁に響いている感じがするので、それを抑えたい。

- Web会議やオンライン通話の際に、自分の声が部屋の中で反響するのを少し減らしたい。

ニトリなどで扱われている製品の多くは、インテリアに馴染むデザインやカラーバリエーションが豊富で、かつ軽量です。そして、虫ピンや貼って剥がせる両面テープで簡単に取り付けられるよう工夫されています。この「専門性と引き換えに手に入れた手軽さ」が最大のメリットと言えるでしょう。

注意:本格的な防音目的には力不足な場合も

ただし、これらの手軽な製品は、防音材の専門メーカーが製造・販売している高密度な吸音材や重量のある遮音シートと比較すると、性能面(特に質量則に基づく遮音性能)では劣る場合がほとんどです。

ピアノやギターの演奏音、ホームシアターの迫力ある重低音、あるいは犬の鳴き声といった大きなエネルギーを持つ音や、床を伝わる振動を伴う音に対しては、十分な効果が得られない可能性が高いことを冷静に理解しておく必要があります。

あくまで「室内の音の響きを少し調整する」「気になる軽微な生活音を少し和らげる」といった目的で活用するのが、購入後に後悔しないための賢明な使い方です。

防音シートの窓への効果的な使い方

多くの人が見落としがちですが、住宅の音漏れにおいて、壁と同じかそれ以上に大きな弱点となるのが「窓」です。

多くの人が見落としがちですが、住宅の音漏れにおいて、壁と同じかそれ以上に大きな弱点となるのが「窓」です。

一般的な住宅の壁が100mm以上の厚みと複数の層で構成されているのに対し、窓はわずか数ミリ厚のガラス一枚であることが多く、物理的に薄く、振動しやすいため、音がいとも簡単に透過してしまうのです。

防音シートを窓に使う場合、ただガラスにシートを貼るだけでは、その効果は半分も発揮されません。

窓の防音性能を最大化するための効果的な使い方のポイントは、「ガラス自体の振動を抑制する」ことと「サッシの構造的な隙間を徹底的に塞ぐ」こと、この2つのアプローチを同時に行うことです。

プロが実践する窓の防音対策3ステップ

- ステップ1:気密性の向上(隙間を塞ぐ)

まずは、音漏れの最大の原因であるサッシの可動部分やフレームの接合部に存在する微細な隙間を、市販の防音テープ(気密テープ)で徹底的に塞ぎます。特に経年劣化した住宅では、この作業だけでも外部の騒音が体感できるレベルで静かになることがあり、コストパフォーマンスが最も高い対策です。 - ステップ2:質量の付加(ガラスの振動を抑える)

次に、ガラス面に窓専用の透明な防音シート(遮音シート)を貼り付けます。これにより、ガラスに質量を付加し、振動そのものを抑制します。結果として、ガラスを透過してくる音のエネルギーを減衰させることができます。 - ステップ3:遮音層の追加(カーテンで覆う)

最後に、仕上げとして重量のある厚手な防音カーテンを設置します。重要なのは、カーテンを窓枠よりも一回り大きく、床に届くくらいの長さのサイズを選ぶことです。これにより、窓全体を隙間なく覆い、サッシ周りから回り込んでくる音もブロックします。

この3つの対策を段階的に、そして複合的に実施することで、窓の防音性能を飛躍的に高めることが可能になります。

だんぼっちは防音効果があるの?

「だんぼっち」は、その名の通り段ボールを主素材として作られた、組み立て式の簡易的な個人用防音室です。

「だんぼっち」は、その名の通り段ボールを主素材として作られた、組み立て式の簡易的な個人用防音室です。

「たかが段ボールで本当に防音できるのか?」と性能を疑問視する声もありますが、結論として、だんぼっちはその目的において、一定の高い防音効果を発揮します。

その秘密は、単なる段ボール箱ではなく、音響工学に基づいて考え抜かれた構造にあります。

内部には専用の吸音材が標準で貼られており、室内の音の反響を効果的に抑え、クリアな音環境を実現します。また、ドア部分の気密性を高める設計や、換気システムに至るまで、音が外部に漏れにくいよう細部にわたる工夫が凝らされています。

製造元である株式会社VIBEの公式サイトの情報によれば、人の話し声(約-20dB)から歌声(約-15dB)程度の音量であれば、内部の音が外部では小声で話している程度にまで減衰される性能を持つとされています。(出典:だんぼっち公式サイト)

この性能により、だんぼっちは以下のような現代的な用途で非常に有効なソリューションとなっています。

- 歌や楽器の練習(大音量の楽器や低音楽器を除く)

- YouTubeのゲーム実況やライブ配信、VTuber活動

- 静かな環境が求められるオンラインでの会議や語学学習

- 家族がいるリビングの隣でも集中して読書や勉強をしたい時

補足:用途と限界を正しく理解する

だんぼっちは、あくまで「音源(人やスピーカー)を狭い空間に閉じ込める」ことで、外部への音漏れを軽減するための製品です。

部屋全体を防音する建築工事とは目的が異なります。そのため、外部からの騒音を防ぐ効果は限定的です。また、内部で発生した電子ドラムのペダルを踏む振動や、低音楽器の振動は床を伝わって漏れる可能性がある点には注意が必要です。別途、床の防振対策を組み合わせることで、より高い効果を発揮します。

後悔しない防音シートのおすすめは?

いざ防音シートを購入しようとオンラインストアやホームセンターを訪れても、様々なメーカーから多様な製品が販売されており、どれを選べば良いのか迷ってしまうことでしょう。

いざ防音シートを購入しようとオンラインストアやホームセンターを訪れても、様々なメーカーから多様な製品が販売されており、どれを選べば良いのか迷ってしまうことでしょう。

後悔しない防音シート選びで最も重要な、唯一の判断基準と言っても過言ではないポイントは、製品の「重さ(面密度)」を必ず確認し、比較検討することです。

この記事で繰り返し述べている通り、音を遮る性能(遮音性能)は、科学的原則である「質量則」に支配されます。つまり、「厚いから効く」のではなく、「重いから効く」のです。

製品を選ぶ際は、カタログやウェブサイトの仕様表に記載されている「面密度(単位:kg/㎡)」という数値に注目してください。この数値は、素材1平方メートルあたりの重量を示しており、大きいほど高い遮音性能が期待できます。

以下に、DIYでよく使われる代表的な遮音シートの種類と、その特徴を比較のためにまとめました。

| 種類 | 代表的な製品名 | 面密度(目安) | 素材と特徴 | メリット・デメリット |

|---|---|---|---|---|

| 軟質塩ビ系シート | 大建工業 サンダム CZ-12 | 約2.1kg/㎡ (厚さ1.2mm) | 特殊な樹脂に金属粉などを混ぜたシート。最も一般的。 | メリット: 比較的安価で、カッターで簡単に切れるため加工しやすい。 デメリット: 性能は面密度に依存。より高い効果を求めるなら高密度の製品を選ぶ必要がある。 |

| アスファルト系シート | ダイケン 遮音シート940B | 約2.0kg/㎡ (厚さ1.2mm) | アスファルトを主原料としたシート。 | メリット: 軟質塩ビ系と性能・価格帯は近い。 デメリット: 製品によっては特有のゴムやアスファルトの匂いがあるため、施工場所の換気に注意が必要。 |

| 鉛シート | 東邦亜鉛 オンシャット | 約3.4kg/㎡ (厚さ0.3mm) | 高密度の鉛をシート状に加工したもの。 | メリット: 非常に薄いが極めて重く、圧倒的な遮音性能を持つ。特に低音域に効果的。 デメリット: 非常に高価で重量があるため施工が大変。鉛の取り扱いには専門知識と注意が必要。 |

もしあなたがDIY初心者で、どのシートから始めれば良いか迷っているなら、まずは加工のしやすさとコストパフォーマンスのバランスに優れた軟質塩ビ系シートから試してみることをお勧めします。

その上で、高密度の吸音材としっかりと組み合わせ、コンセント周りや壁の端まで隙間なく丁寧に施工することが、投資した費用と労力を無駄にせず、効果を最大限に引き出すための最も重要な鍵となります。

Q&A|防音シート効果ない時の疑問解消

最後に、この記事で解説してきた重要なポイントを、防音対策でよくある疑問を解消する形で簡潔にまとめます。

最後に、この記事で解説してきた重要なポイントを、防音対策でよくある疑問を解消する形で簡潔にまとめます。

防音シートが効果ないと感じた時、あなたの対策が見当違いでないかを確認するためのチェックリストとしてご活用ください。

- 防音シート単体での使用は反響音を増大させるリスクがあり効果は限定的

- 効果的な防音の絶対条件は「遮音」と「吸音」の計画的な組み合わせ

- 吸音材はあくまで室内の音の響きを調整する役割で遮音効果は低い

- 音は僅かな隙間からも回り込んで漏れるため施工は壁一面を隙間なく行うのが基本

- 工事現場の防音シートと家庭用の防音シートは目的も性能も全くの別物

- 梱包材のプチプチは断熱が主目的であり防音効果はごく僅か

- 賃貸住宅では原状回復が可能なDIY防音パネルの設置が最も効果的

- 既存の壁と防音材の間に「空気層」を設けることで防音効果は格段にアップする

- ニトリなどの手軽な製品はデザイン性が高く軽微な生活音の対策には有効

- 本格的な楽器音や重低音の対策には専門メーカーの高密度・重量のある製品を選ぶ

- 窓の防音は隙間テープ、ガラス用遮音シート、重量級防音カーテンの三点セットで対策する

- だんぼっちは歌声や実況など音源を囲い込む用途で高い防音効果を発揮する

- 防音シート選びで最も重要な指標は厚さよりも「重さ(面密度 kg/㎡)」

- DIY初心者には加工しやすくコストバランスに優れた軟質塩ビ系シートが扱いやすい

- 最終的な防音効果は使用する材料の性能だけでなく施工の丁寧さで大きく左右される